Die Stadtwerdung

eine Festschrift zum 150 jährigen Stadtjubiläum 2007

Erstellt und Bereitgestellt von Karlheinz Lange, Hitdorf

1. Hitdorf wird Preußisch

Der Wiener Kongress hatte es beschlossen, das Rheinland wurde dem Königreich Preußen zugeordnet. Die Rheinländer freute das überhaupt nicht, offensichtlich die Preußen auch nicht.

Gebietskarte des Deutschen Bundes

Foto: Karlheinz Lange, Hitdorf

Im April 1815 wurden die Bürgermeister angewiesen, das königliche „Besitzergreifungspatent" öffentlich zu verlesen. Hitdorf und Rheindorf gehörten zur Bürgermeisterei Monheim. Bürgermeister war Christian Peters, der Pächter des Frohnhofes in Monheim. Peters war bereits von den Franzosen als Maire, übersetzt Bürgermeister, eingesetzt worden. Zur Sicherung einer geordneten Verwaltung hatten die Preußen ihn in diesem Amt belassen. Er wird also die königliche Botschaft an seinem Amtssitz auf dem Frohnhof in Monheim verkündet haben.

Konfliktstoff mit den Preußen gab es genug:

Das „französische Recht", dass die Einwohner von Stadt und Land als Bürger gleichen Rechts auffaßte und Gleichheit vor dem Gesetz, die Gewerbefreiheit und die Freiheit des Grundbesitzes garantierte, war weitaus fortschrittlicher als die im preußischen Königreich herrschenden Gesetze. An der Beibehaltung dieser Gleichstellung waren vor allem die rheinischen Wirtschaftsbürger interessiert. Zu dieser Gruppe gehörten z. B. die Hitdorfer Tabakfabrikanten Dorff und Caspers. Mit der „Gemeindeordnung für die Rheinprovinz von 1845", die nicht zwischen Stadt- und Landgemeinden unterschied, konnte ein vorübergehender Erfolg für den Einsatz der rheinischen Interessen verbucht werden.

Das Wappen „Nees - Caspers“

Foto: Karlheinz Lange, Hitdorf

Das Wappen „Dorff“

Foto: Karlheinz Lange, Hitdorf

Ein zweiter Reibungspunkt wurde der Katholizismus im Rheinland. Immer wieder kam es zu Differenzen mit den protestantischen Preußen; ihren Höhepunkt fanden sie im „Kulturkampf" in den 1870er Jahren. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Kirchengemeinde Hitdorf nach Jahrhunderte langer Zugehörigkeit zur Rheindorfer Pfarrei 1840 selbstständig wurde. Ihren Gottesdienst hatten Hitdorfer damals schon seit längerer Zeit in der Kapelle am Buttermarkt gefeiert. Den Beschluss zum Neubau einer Kirche fassten die Hitdorfer sogar während des Kulturkampfes. Die Pfarrkirche wurde schließlich 1887 eingeweiht.

2. Hitdorf und die preußische Verwaltung

Hitdorf und Rheindorf gehörten zunächst zum Sprengel des Friedensgerichtes Richrath, nach der Auflösung dieses Gerichts 1826 war das Friedensgericht Opladen auch für die Rheingemeinden zuständig. Ihre Steuern hatten die Hitdorfer jedoch in Monheim zu zahlen. In Hitdorf selbst befand sich ein Nebenzollamt, dass 1819 zum Nebenzollamt „erster Klasse" erhoben wurde. Hier wurden der Rheinzoll und die Chausseegelder erhoben. Dies war auch für den Hafen wichtig, der bis zum Aufkommen der Dampfschifffahrt und dem Bau der Eisenbahn seine Bedeutung als Umschlagplatz für das Bergische Land behielt.

Die Kapelle von 1792 am Buttermarkt von der Laach aus gesehen.

Foto: Karlheinz Lange, Hitdorf

Den Einsassen der Gemeinde gegenüber vertraten vielerlei Staatsdiener das strenge preußische Verwaltungssystem. Der Bürgermeister war zugleich Polizeibehörde, aber zugleich auch Forstbeamter, Flurhüter, Wegewächter und Steuer- oder Zollbeamter. Er repräsentierte die Obrigkeit. Für die Verwaltung von Hitdorf wurde Johann Blank als Beigeordneter bestellt. Er durfte sich später „Ortsbürgermeister“ nennen. Ihn löste sein Sohn Winand Blank ab. Die Blanks bewirtschafteten den nach ihrer Familie benannten Blankhof in Hitdorf.

Der „Blankhof“ mit der vorgelagerten Gaststätte „Em Schokker“ auf der Hitdorfer Strasse im Jahr 2007

Foto: Dirk Hülstrunk, Hitdorf

Für die Hitdorfer Bestrebung im Jahre 1857 war eine Institution wichtig, die 1826 zum ersten Mal zusammentrat: der Provinziallandtag der Rheinprovinz. Hierzu wurden die Vertreter der vier Stände einberufen. Den dritten Stand bildete der Stand der Städte. Im Stand der Städte war auch Hitdorf vertreten, wohl weil hier der für eine Stadt erforderliche „höhere Grad gewerblicher Tätigkeit" mit Hafen und Handel vorhanden war. Zusammen mit den Wahlmännern aus Remscheid, den Gemeinden der heutigen Stadt Solingen, Burscheid mit Leichlingen und Opladen mit Neukirchen bestimmte man einen einzigen Abgeordneten. Zur Wahl des Wahlmannes aus Hitdorf waren von rund 1.500 Einwohnern nur 18 Einwohner berechtigt, wählbar waren aufgrund ihres

Einwohnern Steueraufkommens überhaupt nur sieben Einwohner.

Allerdings darf man den politischen Einfluss des Provinziallandtages nicht überschätzen. Er konnte sich nur über Bitten und Beschwerden an den König wenden.

3. Hitdorf und die Reform von 1845

Die Gemeindeordnung von 1845 bestätigte für das Rheinland die Gleichstellung von Stadt- und Landgemeinden. Sie erweiterte die Zuständigkeiten der Gemeinden und räumte einem Teil der Gemeindeangehörigen größere Mitwirkungsrechte ein. Erneuert wurde die Zusammensetzung des Gemeinderates. Neben den „geborenen" Mitgliedern, den sog. „Meistbegüterten", die sich dadurch auszeichneten, dass sie pro Jahr mehr als 50 Taler Grundsteuer zahlen mussten, gab es nun gewählte Mitglieder. Auch diese Gemeinderäte mussten bestimmte Bedingungen erfüllen: sie hatten selbstständig zu sein und über Grundbesitz zu verfügen. Das aktive Wahlrecht war Männern über 24 Jahre vorbehalten, die preußische Untertanen waren und einen bestimmten Mindeststeuersatz zahlten. Nicht viele Hitdorfer verfügten über ein entsprechendes Einkommen: lediglich 59

Einwohner waren überhaupt wahlberechtigt.

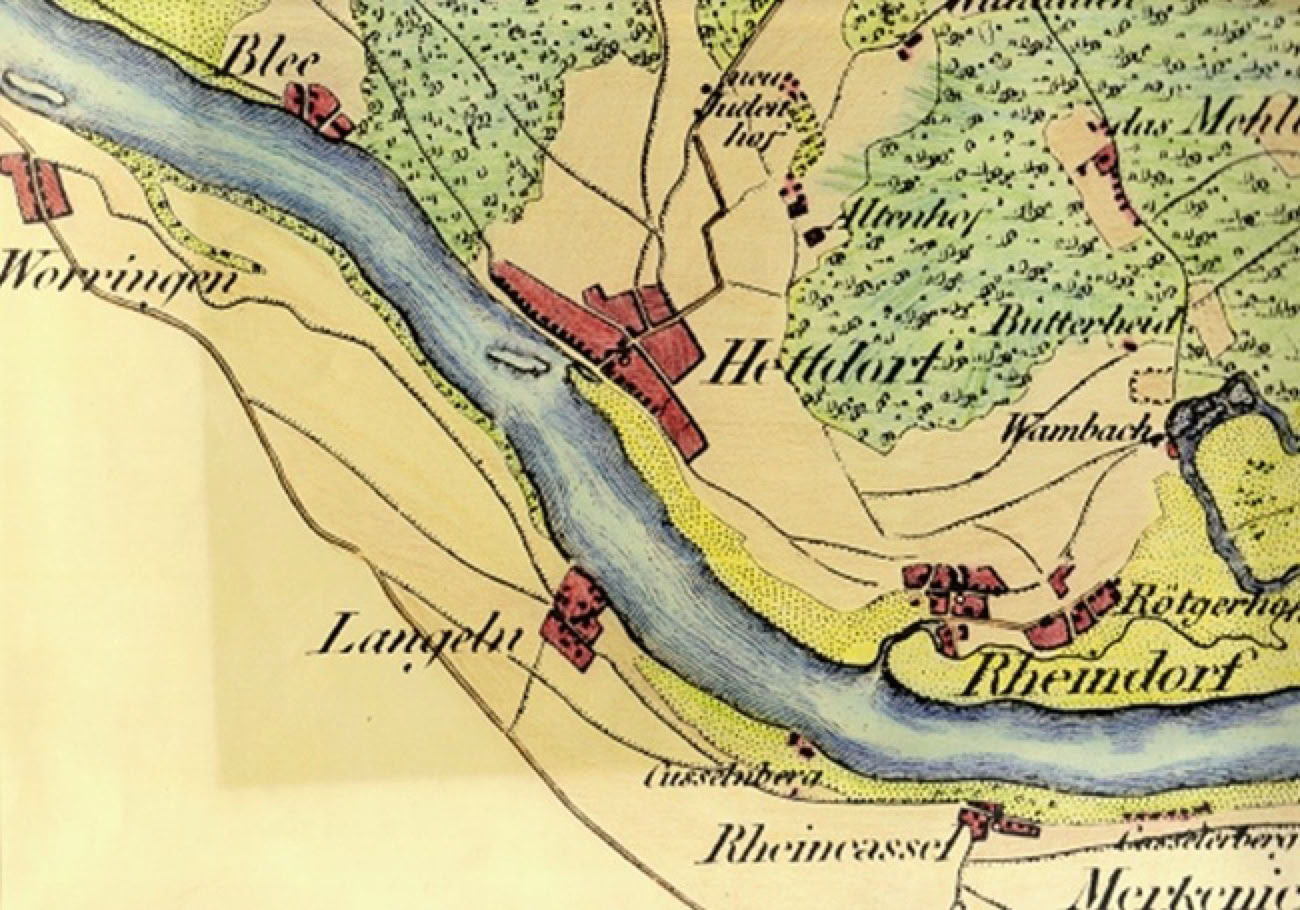

Ausschnitt einer Landkarte von 1805. Gut darauf zu erkennen, die dem Hafen vorgelagerte Sandbank, die >>Hier<< beschrieben ist.

Foto: Karlheinz Lange, Hitdorf

Die Wahl erfolgte mündlich, der Wähler hatte den Namen „seines" Kandidaten laut und deutlich zu Protokoll zu geben. Der Bürgermeister wurde nicht gewählt, vielmehr war er Staatsbeamter und wurde auf Lebenszeit von der Regierung ernannt. Diese hatte 1845 Bürgermeister Rosellen in Monheim in seiner Stellung belassen und Reiner Esser zum Beigeordneten für Hitdorf bestellt. Esser war Gutsbesitzer, Spediteur, Weinhändler und Gastwirt. „Ortsbürgermeister" blieb weiterhin Johann Blank.

4. Hitdorf und die Industrialisierung

Zwischen 1815 und 1830 nahm die Bevölkerung in Hitdorf und den Nachbargemeinden stetig zu. In Hitdorf stieg sie mit 31 % am stärksten. 1510 Einwohner lebten 1830 hier. Für diesen Zeitraum ist die Zunahme vor allem auf einen Geburtenüberschuss zurückzuführen. Im folgenden Beobachtungszeitraum bis 1860 stieg die Anzahl noch einmal um 20 % auf 1811 Einwohner. Der Aufschwung der Industrie in Hitdorf in dieser Zeit wird eine verstärkte Zuwanderung verursacht haben.

Vor der Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die in den 1850er Jahren ihren Anfang nahm, erlebte die Gemeinde Hitdorf allerdings noch schwierige Jahre. So berichtete Bürgermeister Rosellen 1831, dass mehr als 100 arme Kinder gezählt wurden, die sich ihr Brot an den Türen holten, und die Gemeinde wohl zu den ärmsten im Umkreis gehörte. Dies war zum einen eine Folge der durch Missernten verursachten Hungerjahre um 1830; zum andern ließ die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkommende Dampfschifffahrt in Hitdorf den gesamten Erwerbszweig zusammenbrechen, der die traditionelle Schifffahrt und den Schiffsbau abdeckte. Die sozialen Nöte der Menschen nahmen zu. Die Kluft zwischen Arm und Reich wurde größer.

Schon als Hitdorf preußisch wurde, hatte es in der Tabakverarbeitung einen Namen. Da das französische Tabakmonopol aufgehoben wurde, nahmen die Umsätze der Firmen Dorff und Caspers zu. Insbesondere der Dorffsche Tabak war bei den Kunden in den bergischen und märkischen Fabrikgegenden sehr geschätzt.

Niedrige Arbeitslöhne und die Beschäftigung von Kindern trugen zu geringen Produktionskosten bei. Aber auch der Einsatz von Maschinen wirkte sich in späteren Jahren günstig auf die Produktion aus.

Die Herstellung von Zündhölzern wurde um 1840 in Hitdorf von den Familien Salm und Fitzen begründet. 1850 schaffte die Firma Ausgangsstoff für die Herstellung von Phosphorzündhölzern. 1850 schaffte die Firma Salm die erste Dampfmaschine zum Betrieb einer Hobelmaschine an. Auch in diesen Betrieben wurden bis zum Verbot der Kinderarbeit 1839 zahlreiche Kinder beschäftigt. Die Zündholzproduktion war bis zur Einführung der Sicherheitshölzer für die Arbeiter mit der Gefahr verbunden, an der Phosphornekrose zu erkranken. Die Herstellung von Zündhölzern verlief in Hitdorf insgesamt sehr erfolgreich. 1853 gab es sogar fünf Zündholz-"Fabriken". In dieser Zeit arbeiteten über hundert Menschen in diesen Betrieben. Der Anteil von Jugendlichen und Frauen blieb auffallend hoch, ihre Löhne lagen erheblich unter denen, die erwachsenen Männern gezahlt wurden.

1831 ließ sich Sigmund Pabstmann aus Marktzeuln in Oberfranken in Hitdorf nieder und kaufte das am Rhein gelegene Anwesen der Familie Brembs, das spätere Gelände der Hitdorfer Brauerei. Hier begann er 1831 mit dem Bierbrauen. Als Holzhändler hatte er schon länger mit Johann Dorff, dem Sohn des Firmengründers Johann Peter Dorff, in geschäftlicher Verbindung gestanden. Mit Flößen hatte er Holz aus seiner Heimat auf dem Wasserweg, also über den Main und den Rhein, nach Hitdorf geliefert. Seinen Holz- und Baumaterialienhandel weitete er in Hitdorf in den folgenden Jahren aus, baute Ziegelöfen und lieferte die Feldbrandsteine für den Bau der neuen Ortsschule und fertigte am Rhein ein Landbrücke, an der Dampfschiffe anlegen konnten. Schließlich errichtete er neben seiner Brauerei eine Dampfsägemühle, so dass die Flöße bis weit ins 20. Jahrhundert zum

Bild des Hitdorfer Hafens gehörten.

Umtriebige Kaufleute und weitsichtige Fabrikanten schafften in Handel und Industrie nach und nach Arbeitsplätze, gewerblichen Wohlstand und letztendlich gute Steuereinnahmen für die Gemeinde.

5. Hitdorf und die Revolution von 1848

Im März 1848 kam es fast in allen Deutschen Staaten zu Aufständen. In der Bevölkerung herrschte eine große Unzufriedenheit mit den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen. Bespitzelungen, polizeiliche Willkür und politische Bevormundung hatten eine freiheitliche Stimmung hervorgerufen. Volksversammlungen drängten auf eine Verbesserung der Arbeits-, Lohn- und Lebensverhältnisse und stellten soziale Forderungen auf. Für die deutsche Nationalversammlung in Frankfurt entsandten die Wähler des Kreises Solingen den Freiheitsdichter Ernst Moritz Arndt.

In der Rheinprovinz entstanden 70 Zeitungen. In Hitdorf wurde von Peter Schumacher der „Sprecher am Rhein" herausgegeben. Er soll eine gemäßigt demokratische Ausrichtung gehabt haben.

Hitdorfer Zeitungsausschnitt vom 27. August 1853

Foto: Karlheinz Lange, Hitdorf

An die allgemeinen Freiheitsbestrebungen knüpften sich allerdings sehr unterschiedliche Erwartungen. So riefen radikale Demokraten wie Gottlieb Küpper aus Solingen alle deutschen Männer auf: Wer die Freiheit will, der rüste sich zum Kampfe. So fand am 17. September 1848 in Worringen eine große Volksversammlung der Demokraten statt, bei der sich der Rheindorfer Leven und der Hitdorfer Schultes mit Wortbeiträgen beteiligten. Redner waren auch Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle. Ende 1849 - so wird berichtet - sei die vorjährige unruhige Bewegung allmählich einer ruhigeren und besonneneren Stimmung gewichen.

Arbeiter vor dem Magistrat 1850, ein Gemälde von J.P. Hasenclever

Foto: Karlheinz Lange, Hitdorf

Eine der politischen Forderungen der Revolution war die Wahl des Bürgermeisters und der Beigeordneten durch die Gemeindevertretungen gewesen. Während sie für die Landgemeinden erst viele Jahre später erfüllt wurde, fand sie Berücksichtigung in der „Rheinischen Städteordnung" des Jahres 1856. Dies war ein Grund dafür, dass die im Rheinland so lange zäh verteidigte Gleichheit von Stadt und Land schließlich aufgegeben wurde und innerhalb weniger Jahre mehr als 100 Gemeinden der Rheinprovinz die Verleihung der Städteordnung beantragten. Es handelte sich zunächst um Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern.

6. Hitdorf erhält die Stadtrechte

Mit einem weiteren Erlass ermöglichte der preußische König aber auch kleineren Gemeinden, die auf dem Provinziallandtag im Stand der Städte vertreten waren, die Verleihung der Städteordnung zu beantragen. Dies traf aus dem heutigen Leverkusener Stadtgebiet für Opladen, Neukirchen und Hitdorf zu.

In Hitdorf hatte sich verbunden mit einem beginnenden wirtschaftlichen Wachstum seit Ende der 1840er Jahre der Wunsch nach mehr Selbständigkeit genährt. Rege und erfolgreiche Kaufleute sowie junge Unternehmer wie Sigmund Pabstmann (Kaufmann und Bierbrauer), Jakob Dorff, Stephan Caspers (beide Tabakfabrikanten), Bernhard Salm, Johann Michael Fitzen (beide Zündholzfabrikanten) bewirkten dieses Wachstum, das heute noch als so genannter „Hitdorfer Dreiklang" bezeichnet wird. Da die neue Städteordnung zumindest dem grund-besitzenden Teil der Bevölkerung größere Mitwirkungsmöglichkeiten in der kommunalen Selbstverwaltung eröffnete, nutzten die Hitdorfer die Gelegenheit und wiederholten die gehorsamste Bitte, die sie in den 1830er

Jahren schon einmal vorgetragen hatten.

Der Hitdorfer „Dreiklang“

Die Statuette erinnert an die drei Standbeine der Hitdorfer Industrie.

Tabak, Zündhölzer und Bier.

Zu sehen ist die Statue am Heimatmuseum „Am Werth“

Foto: Dirk Hülstrunk, Hitdorf

Leider hatten sie nicht mit dem Widerstand der anderen Gemeinden innerhalb der Bürgermeisterei Monheim und auch des Landrates gerechnet. Ihre „wohlmeinende Bitte" löste einen Bericht der Bürgermeisterei Monheim und einen gemeinsamen Beschluss des Landrates und der Gemeindevertretung von Hitdorf aus. Dabei ging es im Wesentlichen um die finanzielle Absicherung des Monheimer Bürgermeisters Friesenkotten und seines Polizeidieners. Ferner um seine Absicht, die neue Stadt von Monheim aus in Personalunion mit zu verwalten. Die Hitdorfer stimmten einer sehr teuren Lösung zu. Friesenkotten erhielt noch eine Zeit lang Gehalt und Bürokosten und verzichtete auf das Amt und seine Absicht. Nun stand der Verleihung der Städteordnung nichts mehr im Wege.

In dem allerhöchsten Erlass vom 26. Oktober 1857 hieß es verkürzt:

„... will Ich der....Gemeinde Hitdorf ...die Städte-Ordnung...verleihen."

Was wir so gemeinhin als „Stadtrechte" bezeichnen, war die königliche preußische Aufforderung, die in Städten übliche „Ordnung" einzuhalten. Die Hitdorfer konnten nun nach dem Dreiklassenwahlrecht eine Stadtverordnetenversammlung wählen, die einen eigenen Bürgermeister und Beigeordnete berufen konnte. Deren endgültige Bestellung bedurfte allerdings nach wie vor der Zustimmung der Regierung. Am 30. Dezember 1857 wurde Winand Blank einstimmig zum ersten Bürgermeister der jungen Stadtgemeinde

Hitdorf gewählt.

Historische Abhandlung des Heimatvereines

"zur 150 Jahrfeier der Stadt Hitdorf"

Verfasst und Bereitgestellt von:

Karlheinz Lange, Hitdorf

Quellennachweis:

„Hitdorf, Chronik eines bergischen Hafen", Fritz Hinrichs, 1957

Leverkusen, Geschichte einer Stadt, KulturStadtLev (Hrsg.), Bielefeld 2005

Last Update 04. Mai 2025